外贸圈老同事聚会记:选择大于努力

这周五,一位从杭州飞来深圳开课的老同事约我见面。今年我们已经约过好几次,但总是因为日程冲突未能成行。巧的是,那天我本就在机场附近连续参加三场活动,而Q姐的课程地点,刚好就在我白天活动场地的附近。

周五上午的CCBEC Forum分享留影,记录下

不得不说,深圳的外贸人真的很拼。Q姐的分享既专业又充满激情,现场学员几乎都是饿着肚子坚持到晚上八点半才陆续散去。于是,我们几个老同事才终于有机会坐下来,一起吃顿久违的晚饭。

没想到,这张饭桌上,竟然聚齐的都是曾在MIC共事过的伙伴。

我在2015-2016年间任职于MIC,当时的Q姐是全国几千销售中的销冠;来自深圳的另一位朋友则是2014年的销冠,如今已是阿里巴巴的渠道商;还有一位曾在杭州公司工作多年,如今专注于为出海企业提供参展服务。虽然我们在MIC的时间段不同,但都在那段青春岁月里拼搏过。

有意思的是,我和Q姐早在2015年就加了微信,一直在朋友圈里互相关注。直到去年7月,我去杭州出差,我们才在酒店门口第一次真正见面。而这次在深圳的重逢,算是八年来的第二次相聚。

为什么多年未见的同事还能再次聚到一桌?我想,答案在于我们依然深耕在这个大行业大圈子里,只是选择了不同的细分赛道。正是这份共同的行业背景和经历,让我们即使久别重逢,依然能自然地聊起往昔,畅谈现在。

老同事的重逢,不仅仅是一次叙旧,更是行业里人与人之间微妙缘分的最好注解。

我喜欢记录,是因为相信未来的每一天,当我们想起今天的相聚,原来我们都在这个时间节点的时间段里面曾经相聚过。也能通过记录能够清晰的知道,我在这一天只有,有了这样的思维认知。

回顾我们吃饭交流的两个多小时,如果用一句话来汇总我的收获,我会选择:选择大于努力。

回想起来,大家在刚毕业不久、最年轻的阶段,能通过M公司的招聘流程进入职场,本身就已经证明了起点的相似。但随着公司的发展状态和个人的选择不同,每个人的轨迹也逐渐分化。

以Q姐为例,她在做销售时,就没有把自己仅仅局限在“销售”这个岗位上。除了跑客户,她还不断自学外贸课程,甚至会登录MIC后台,手把手教客户如何操作系统、如何做运营。在服务客户的过程中,她积累了大量培训经验,甚至帮一些完全不懂的客户出具过LC。正是因为在销售阶段,她就深入了解客户需求的每个环节、每个流程,这也为她日后创业打下了坚实的基础。

从MIC时期的全国销售冠军,到后来走出MIC,Q姐始终充满活力。印象很深的是,即便在二胎临近生产的时候,她依然坚持每天拜访好几个客户。离开MIC后,她去了非洲,负责一家外贸公司的海外销售与渠道业务。短短几个月,她带回了三大箱、3000多张名片,还在当地做会销、做援助——从义乌采购了1000个书包,送到非洲孩子们的手中,很多当地人把这些瞬间分享到社交媒体,引发了很大反响。

回国后,她又开始提供独立站与Google营销的服务,做大宗外贸营销创业,到如今聚焦于AI+海外社媒营销课程。她深知:在大公司时,一个销售只需把环节做好,交付有专门团队支持;但创业后,客户、销售、转化、交付都要考虑。要把一件事真正做成,不如聚焦到自己最擅长、最能把控的领域,把其他无法掌控的部分交给专业的人去做。

如今,Q姐的课程主要聚焦在领英培训和AI+海外社媒开发。他们的账号目前在领英上已积累了8万+粉丝,每月还能稳定新增3000–5000个粉丝,这在细分领域中已是非常亮眼的成绩。

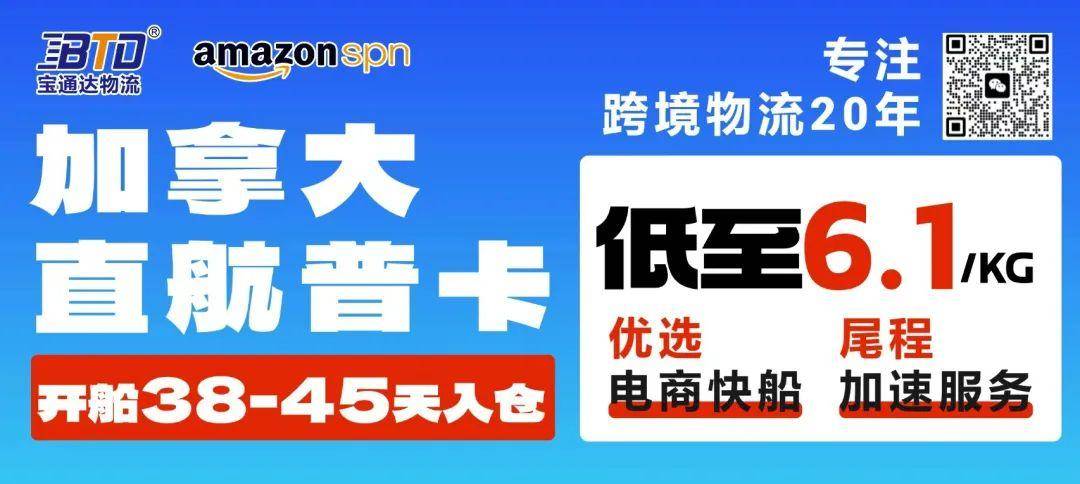

为了方便记录,我特意保存了他们的业务海报。昨天我在朋友圈发了一下Q姐的培训信息,就有朋友马上来问我能不能分享笔记。其实那天我本来是六点半赶去聚会的,临时坐在教室后排旁听了两个小时收尾课程。但因为那天我已经连续参加了三场活动,精力实在有限,就没能像以前那样做完整笔记。

所以,这里放上Q姐公司课程的海报,如果大家对他们的培训感兴趣,可以直接扫码关注,也可以私信我,我来帮大家对接。

Q姐的线下课程,现在几乎场场爆满,留下来的外贸人反馈都非常好。如果你想让团队业务员更快掌握AI应用,想了解一位全国销售冠军是如何结合经验与工具去突破客户跟进,那很推荐先关注一下。

认识Q姐这么多年,从朋友圈一路见证,她始终围绕外贸人的需求在不断迭代和沉淀。她的故事,既是个人成长的见证,也是外贸行业变化的缩影。

另外一位老同事Z,如今则专注于为传统外贸企业提供海外参展机会。他们公司会在全球举办很多展会,作为该展会公司的华南区销售负责人,主要销售的也是自己的公司的展位机会。

随着企业的发展和业务规模的扩大,单靠线上沟通已经无法完全取代线下见面。真实的面对面交流,更能建立信任感,推动合作落地。Z所在的展览公司,目前已在全球十几个国家自主举办展会,刚刚结束了巴西的展会,接下来还将在阿联酋、沙特等中东地区持续布局。

不过Z也提到一个现实情况:他们的展会在很多城市有政府补贴,但深圳已经没有补贴政策了。没有补贴后,选择继续参展的客户自然减少。现在主要参展的多是来自惠州等仍有补贴政策的城市,企业能享受“参展+补贴”的组合,比如免费获得两个展会名额,还能覆盖两位人员的机票和酒店费用。

从我个人经验来看,每年在国内我至少会参加十几场展会。从目前国内的体验来看,展会上的人数越来越少了,并且展会如果见面的、添加的都是新人,由于信任基础问题,从加微信、搜集资料、到有询盘需求、成交,还有一段很长的路要走。

我认为展会的真正价值,并不只在于展位本身,而在于如何将线上和线下结合。如果企业能提前通过社媒、邮件、领英等渠道与潜在客户建立初步信任,掌握基础信息,那么展会的面对面交流就能大大缩短成交周期。

所以,无论是选择通过领英等线上社媒获客,还是通过海外展会这种线下渠道,效果往往取决于线上线下的协同配合,而不是单一的投入。

对于展会的可持续发展,我个人认为:如果参展效果过度依赖补贴,那注定无法长久。展会真正的核心竞争力,还是在于能否帮助企业获得实实在在的订单与客户关系。毕竟,除了展位费,企业还需要投入大量的时间、人力、机票、酒店等成本。只有当展会本身的转化效果足够好,企业才会愿意在第二年、第三年继续参展。

给外贸企业一些建议:

-

展前准备:不要临时抱佛脚,至少提前2–3个月锁定目标客户,通过邮件、社媒建立初步沟通。提前宣传,告知会在这些客户当地有展位,邀请已经建联的客户,来展会见面。

-

展中执行:注重展位布置、话术设计和团队配合,主动邀约,而不是“守株待兔”。

-

展后跟进:展会结束后黄金的2周,是客户记忆最清晰的时候,必须高效跟进。

-

数据沉淀:把每一次参展获得的名片、社媒账号、询盘记录系统化管理,形成可持续的客户资产。

任何渠道——不管是线上还是线下,要想成为企业的增长飞轮,都离不开持续的优化和复利积累。展会作为外贸企业的重要获客渠道,如果能真正做到“效果为王”,才可能实现续费率和投入产出的良性循环。

还有一位老同事J,他在MIC刚入职时就创造了“高光时刻”——作为新人,很快做到销冠,这在当时几乎无人能及。后来,他先后去了阿里巴巴和一家外贸企业,还亲自筹备工厂。在2018-2019年,公司业绩实现了快速增长,办公室也随之扩张。谁知2019年底刚装修好办公室,2020年疫情突如其来,许多原本的计划不得不搁置。如今,他已成为A平台的渠道商,继续代理平台的销售。

不过,他也坦言,现在的市场环境和十年前大不相同。很多优质区域早已被其他渠道占据,开拓客户的难度显著提升。同样一个行业,不同的切入时机,带来的机会与资源差距极大。

比如在2018-2019年,独立站建站的需求非常旺盛;在2021年之前,亚马逊招商也相对容易。甚至像我这样的小公众号,当时要拉几个招商交流群,都能在很短时间里聚集起大量卖家。但如今,显然已经难得多了。

我们都清楚地感受到:自己是一群亲历并见证了整个中国外贸与跨境电商行业发展的参与者。高速增长、野蛮生长的年代有它的机遇,而现在进入的是存量竞争时代,各国的法规和制度逐步完善,对企业的合规性要求也越来越高。谁能更快地搭建起组织能力和系统能力,谁就更可能在下一个十年脱颖而出。

展望未来,我相信跨境电商的核心趋势一定是 组织力、系统化、品牌化、本地化与全球化。只有围绕这些方向思考自己能处于怎样的生态位、能解决什么样的问题,才能在未来20年里依然把握住真正长久存在的需求。如此,我们才会始终拥有属于自己的发展机会。

记录下我们几位老同事,9月19日晚上在酒店聚会的合影

顺带一提,在19年的时候,我们MIC老同事,就小范围地成立了一个 MIC跨境电商联盟。如果你曾经在MIC工作,如今仍在跨境电商行业深耕,欢迎加入联盟。让老同事们再次聚首,共享经验与资源,彼此赋能,一起迎接下一个十年的新机遇。

抱团交流

一个集大神卖家与逗趣同行于一体的交流群,扫码添加客服微信(备注“进群”哦)。

目前100000+人已关注加入我们

上一篇:海关严查!2个集装箱货物被查扣!货值高达1.4亿!!

文章为作者独立观点,不代表AMZ520立场。如有侵权,请联系我们。