有钱有资源,为啥传统外贸转型跨境电商依然频频踩坑?

这些年的市场变化,我国不少工厂开始试水跨境电商这个新渠道。

哪怕账面利润还算可观,很多有先见的工厂老板也开始隐隐察觉:这套依赖大客户、靠产能换利润的传统外贸模式,未来越来越吃力。

在不确定变多、订单变小、客户碎片化的环境下,不再是‘有没有订单’的问题,而是‘能不能掌握订单主动权’。

有人投了钱,有人组了队,也有的老板亲自挂帅。一开始都信心满满,觉得“咱有产能、有产品、有资源,转型也不是啥大事。”

可现实往往不如预期:项目起得快,死得也快。不是广告烧光没转化,就是运营流失、人心涣散,最后只能草草收场。非常可惜。

为什么?

问题从来不在“有没有钱”“有没有资源”,而在“认知、系统和组织方式是否切换到位”。

传统工厂能在OEM/ODM体系里活得好,并不意味着在零售前端也能顺风顺水。两者需要的是完全不同的视角、节奏和方法论。

小编之前工作过的一家工厂中,也亲历过一些典型转型问题。

比如有一次,产品为了适配跨境电商的打包组合方式,新拉了一条生产线,包装方式、出货节奏都跟原来不同。 第一次发货量其实不大,但因为包装细节多,很多工人包括领头悄悄嘀咕:“量没多少,事还挺多的。” 新下的小单子总是往后拖,打乱运营节奏。

为了让产线效率提起来,我也从办公室到车间流水线学习一段时间,跟大家一起打包唠嗑,也因此对产品的结构、包装环节有了更深入的认知。

那是一次挺有趣也挺扎实的学习过程,也让我意识到,很多时候生产端的不理解,并不是出于抵触,而是缺乏信息传递和角色共情。那次亲身参与,也确实让后续生产效率提升不少。

这些问题表面上看是执行层面的细节,但背后反映的,其实是系统性的错位与认知差。

有些项目负责人被赋予“转型重任”,要做新品开发、要统筹广告投放、要招人协调产线,甚至还要盯打包出货,但说到底,预算不掌握、人不好调、权责不清晰。却没有匹配的资源、权限和支持,好像变成了“光杆司令”。想干事、却寸步难行。

为了更清楚地理解这种错位造成的后果,我们整理了下面八个典型问题,一起看看它们是如何阻碍转型的,并结合破局思路,提供给老板们一些思维升级的路径参考。

一、产品脱节

很多工厂原本是给国内线下或海外B端供货的,对目的市场的消费人群、使用习惯、审美喜好一无所知。把原有产品往亚马逊上一挂,发现完全不转化。

工厂习惯的是“接单生产”,现在却要主导产品开发。这其中涉及包装设计、开箱体验、玩法结构、成本拆解、运输尺寸优化……几乎每一环都要推倒重来。

更难的是,内部对“改款”缺乏共识。你说这个颜色不好看、这个功能要加,他们不理解为什么。毕竟以前客户给钱才开模,现在是你提想法,他们掂量的却是工人成本、模具浪费和心理落差。

怎么办:

-

别瞎猜,直接问或看! 在亚马逊、社交媒体上看同类热销品用户都在夸啥、骂啥,海量数据中总有你想要的信息;或者更直观的,花点钱,找些目标市场的老外试用、给反馈

-

拉个小团伙一起头脑风暴: 别光老板或运营拍脑袋。把懂生产的老师傅、管研发的、搞运营的凑一块儿,把总结出来的“用户说想要啥”摆桌面上,一起商量怎么用最低成本、最快速度改出来。从小改动试起,卖得好再加大投入。

二、流程混乱

最典型的就是财务流程。一笔拍摄预算审批两周,一次广告测试还得老板亲自签字。操盘手要跑节奏,财务却在跑流程。久而久之,团队干脆不提需求,能省则省,最后全靠猜。

再就是“用人唯亲”的老毛病。你明明组了个跨境电商项目,仓库、财务、行政却依旧是亲戚把持,表面答应配合,私下各种阳奉阴违。

电商讲究试错、快速验证、复盘优化。可如果每一个动作都要打报告、走审批,这项目怎么可能活得下来?

怎么办:

-

给出海项目“开个后门”: 跟老板提前申请一笔“打仗的粮草”(比如3-5万块),让项目负责人(操盘手)能自己决定花(小额、快试)。拍个视频、投个广告这种必备事项,别再层层审批了!

-

立规则、讲清楚: 白纸黑字写下来工作SOP,电商项目要发货、要付款、要仓库配合的时候,优先级确定好!跟仓库、财务的头儿说好,电商的需求要在多久内响应。别让“自己人”成绊脚石。

三、人才错位

很多工厂第一步就是高薪挖人,目标是“大厂背景”“某某品牌操盘经验”,但现实往往是:履历光鲜,能力存疑。你以为他能帮你从0做起,他只会跟团队要预算和资源。

更棘手的是,老板对电商行业的薪资体系普遍理解不足。操盘手底薪两三万,老板眉头紧锁;一个合格运营要一万五,老板说太贵。这种观念上的落差,很容易错失真材实料的人。

而即使招到人,管理上也频频出问题。老板管惯了流水线,讲究纪律与命令,操盘手习惯自驱和反馈,一来一回,全是误会。

怎么办:

-

别光看简历吹得多牛,重点看他能不能“白手起家”! 找个有从0到1把东西卖起来经验的人,比找个只会管大预算的人实在得多。考虑“自己厂里脑子活的小年轻 + 外面有经验的老兵”搭档,省钱又好带。

-

工资这事,得认行情! 先打听打听外面同岗位大概多少钱,心里有个数。别光给死工资,试试“底薪+提成/分红”,卖得好大家都有肉吃,绑定目标!

-

老板,该放手时要放手! 定好目标,看结果,少插手具体咋运营。定期(比如每周)坐下来一起看看数据,聊聊为啥好、为啥差,比天天盯着强。

四、备货混乱

一种是“谨慎型老板”,前期只敢备200件试水,结果广告刚跑通就断货,机会白白浪费。

另一种是“冲动型老板”,觉得产线空着浪费,干脆备1万件放着,没节奏、没预热、没预算,最后只能割肉清仓。

有的老板会说:“先把货卖出去再说,广告费用可以缓一缓。”这其实反映出他们对预算节奏的理解更多还是偏向传统出货逻辑。

你能感受到,这不是生意判断问题,而是商业底层逻辑不一致的问题。

怎么办:

-

“小步快跑”: 别动不动几千上万件地压。先小批量做(比如500个),配合着广告慢慢推,看市场反应。卖得动、评价好,再赶紧加单。亚马逊后台的库存建议(IPI)可以参考,但别全信,结合自己广告计划和实际销售速度来。

-

把“卖”和“产”拧成一股绳! 让管电商运营的兄弟,定期跟生产主管通气:最近卖得咋样?广告效果如何?预计后面能出多少?

五、品牌缺位

很多老板说“我们要做品牌”,结果理解就是注册个商标+弄个LOGO。品牌视觉、目标人群、内容风格、传播方式统统空白。

网站做得像招投标页面,社媒账号建完就停更,A+页面照搬同行图,整体调性混乱,定位模糊,用户不知你是谁、也没兴趣点进去了解你。

最要命的是,他们对“营销”这件事天然抗拒。烧广告、请达人、拍视频,这些预算在工厂老板眼里就像打水漂,无法立刻看到回报就心生排斥。

怎么办:

-

先想明白你“到底是谁”? 别整虚的!你的东西比别家好在哪儿?(是更结实?更方便?还是更便宜?)你想卖给什么样的人?(是家里有娃的妈妈?还是爱露营的年轻人?)把这最核心的一两点想清楚,所有的包装、图片、文案都围着这个转,让人一眼就懂!

-

把产品页面整得像样点! 花点钱拍几张清晰、好看、能展示你用处的图片/视频,比啥都强。认真回复用户评论(特别是差评!)。写点实在的:这东西怎么用?解决了啥痛点?品牌不是一天建成的,但每一张好图、每一个好评、一次靠谱的售后,都是在攒人品!

-

广告费,该花得花,但要花得聪明! 理解它就像开店交租金引客流,不是立竿见影,但必不可少。学会看广告数据(花了多少,卖了多少),不断调整,让它越来越有效

六、信任博弈

老板喜欢听“爆款故事”:哪个同行干了几百万,一个新品上架就卖爆。

操盘手讲的是“标签培养、数据测试、广告结构、内容策略”,但这些事太慢,也太烧钱。

双方说着不同的话,用着不同的参考系,合作早期蜜月期,后期渐行渐远。

再加上高薪引发的内部矛盾,老员工对操盘手的成见、亲戚体系的排斥、老板的左右为难,最终项目气氛就被“潜规则”拖垮了。

怎么办:

-

定几个实在的“小目标”: 别光盯着每天花了多少“有多少利润”。一起定几个关键指标:比如一个周期内产品评分要保持在4.1星以上;广告花多少块至少得卖出去多少,如果没达到,是曝光少了还是点击少了,后台都有数据;看看有多少老客户回头买(复购率)。用这些数字说话,吵也吵得有根据。

-

打开天窗说亮话: 每周或每两周,老板、操盘手、核心成员坐下来,打开后台数据,一起看:钱花哪了?效果咋样?遇到啥坎儿?下一步咋搞?信息透明了,猜忌就少了。

七、推进失衡

对操盘手来说,这是一次事业机会,是可以写进简历的硬项目;但对部分工厂老板来说,这只是一次“试试看”的操作,属于可有可无的项目尝试,对资源配套的优先级并不高。

项目开始时口号响亮:“你说怎么干我就支持你。”

几个月后却是:“你上次说要做那个视频拍了吗?”“最近不要花太多钱啊。”

执行层满腔热情,决策层心思浮动,资源不到位、节奏中断,最后连老板自己可能都忘了当初说过要做这件事的初心。

怎么办:

-

想清楚,转型是给厂子找新活路!把它当成跟接大客户订单一样重要的头等大事。该给的钱、该配的人、该协调的资源,必须优先保障。

-

权责分明,别瞎指挥: 既然请了操盘手(或者指定了负责人),就给他划个圈:在预算内、在目标下,具体怎么干(招人、投广告、改产品细节)他说了算。老板您就把握大方向,看关键结果,别天天当“监工”。

八、组织桎梏

传统工厂金字塔式、命令控制型组织架构和强调“纪律、服从”的文化,与电商项目所需的扁平化、授权赋能、敏捷迭代、数据驱动的文化格格不入。项目组在旧体系中处处受制,旧瓶难装新酒 。

怎么办:

试试“特区”模式: 条件允许的话,把电商这块稍微“独立”出来搞。比如单独租个小办公室,招的人归项目管,财务单算,仓库划块地方优先保障他们发货。离老厂那套“规矩”远点,让它能撒开腿跑。

以上这些难点,不是某一个人、某一个工厂的问题。

它们是过去20年以制造为本的成长路径,与今天以品牌、用户、体验为本的跨境电商路径之间的“系统性错位”。

很多工厂并不是产品不好,而是原有那套熟悉的游戏规则已经失效了。

如果你还想让工厂有5年、10年的生命力,转型是必须面对的选择。

但不是盲目做电商、也不是一头扎进直播,而是找一条适合你体质、适合你资源能力、可以小步试错的路径。

比如,先从亚马逊作为切口,走“强产品+稳定SKU+标准化运营”这条路径,就可能是很多源头工厂能接得住的第一步。

说到底,转型的第一步,不一定是改产品、请大神,而是老板先要有一次真正的思维转变。

理解什么是平台逻辑、品牌逻辑、用户逻辑,理解电商世界不是“渠道换了”,而是整套规则都变了。

-

深入了解平台是什么: 流量怎么来的?规则是啥?为啥别人的产品排你前面?

-

琢磨品牌是什么: 不是贴个标就行!是让人记住你、信任你、愿意多花钱买你!(想想你平时为啥认准某个牌子买?)

-

搞清楚用户在想啥: 别再只盯着下订单的“客户”(贸易商),要琢磨最终掏钱的“用户”(老外消费者),他们痛点在哪?爽点在哪?

这种思维的转弯,往往比花钱还难,但也正是能不能走远的关键。

闭门造车容易走偏,跟踩过坑的、干成事的同行聊聊,跟懂平台规则的老手取取经,能少交不少学费!

MoonSees,亚马逊官方SPN服务商,一直在陪伴工厂把握每一次转型机会!自2017年创立以来,帮助超过3000家传统工贸企业转型跨境电商,有大量丰富的实操经验能够帮您避坑排雷。

更深入细节的解决方案,欢迎扫码咨询:

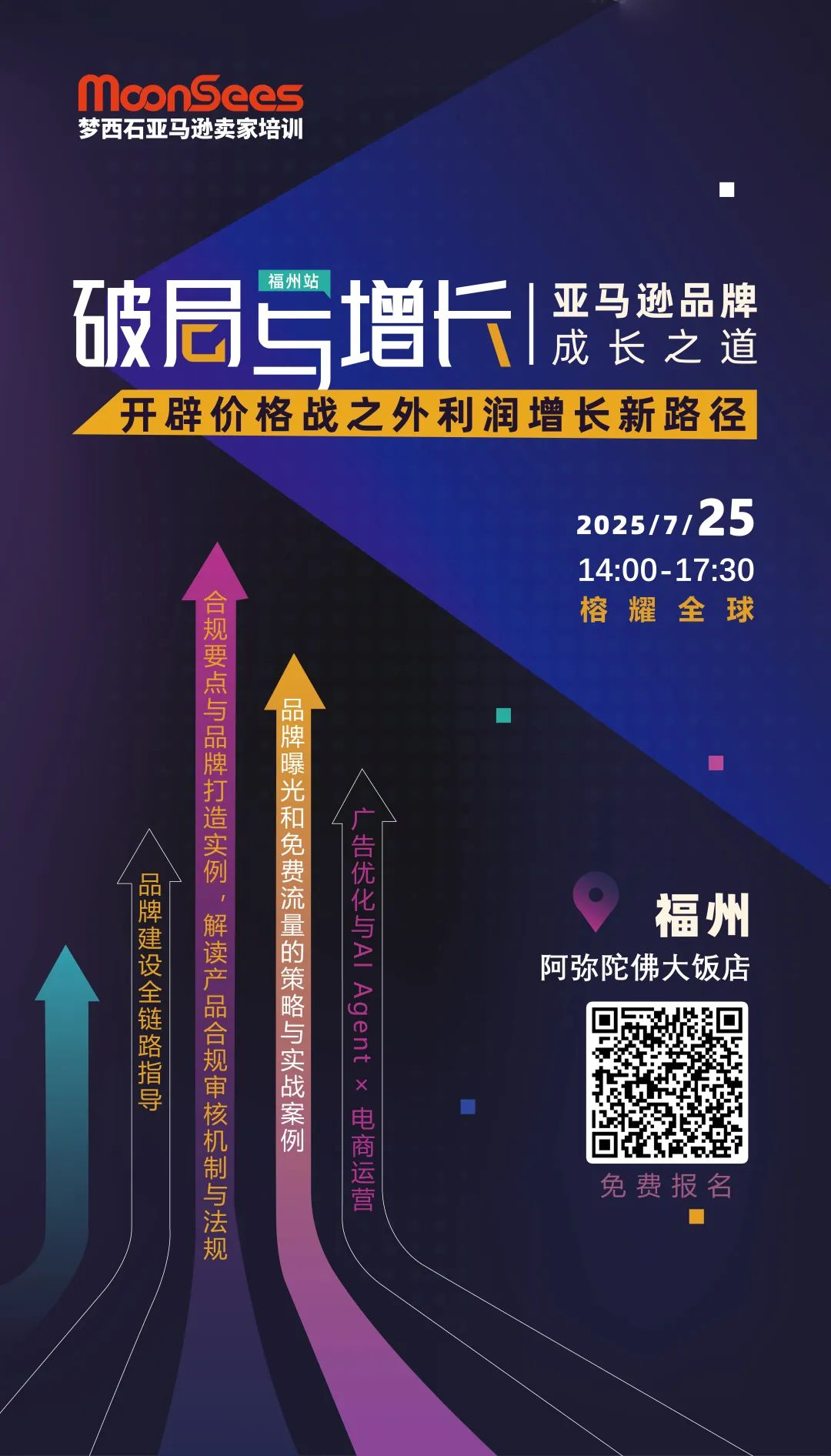

7月25日,还有MoonSees 联手平台官方的【品牌成长之道】实战会。

7月25日,还有MoonSees 联手平台官方的【品牌成长之道】实战会。

专治工厂转型和卖家增长的“疑难杂症”,教你怎么在规矩越来越严、竞争越来越狠的当下,扎扎实实把生意做稳、做长久!

来了就能学到真家伙:

-

品牌咋落地? 从“你到底是谁”(定位)到“怎么让老外一眼记住你”(视觉、故事),再到“怎么防被人抄”(商标专利),手把手教你把牌子立起来、守得住!(专治:牌子瞎搞、定位模糊、被人山寨)

-

规矩红线别踩雷! 欧美平台查得越来越严,啥能搞啥不能搞?最新政策、避坑指南、怎么应对审核,一次性讲清楚,别等封店了再哭!(专治:违规被封、钱货两空、提心吊胆)

-

流量从哪来? 新品咋冷启动?怎么让更多老外看到你?站内站外有啥招数能引来人、转化好?拆解真实案例,学几招能马上用的!(专治:产品卖不动、流量贵、不会搞推广)

......

这活动特别适合:

-

正在为厂子转型发愁的老板高管们;

-

在亚马逊等平台想突破、想涨价、想长久赚钱的实力卖家;

-

关心怎么安全、稳定、越做越好的出海同行。

7月25号,来现场! 跟官方经理,平台专家、干出成绩的大卖家、还有跟你一样在摸索的老板们,面对面取经、聊透困惑、找到路子! 给你厂子或者生意,加满下一程的油!

抱团交流

一个集大神卖家与逗趣同行于一体的交流群,扫码添加客服微信(备注“进群”哦)。

目前100000+人已关注加入我们

下一篇:大会内容抢先看!爆单秘籍抢先知!第三届跨境电商AI科技大会将于下周二启幕,现场更有大疆无人机、AR眼镜等奖品等你来领取!

上一篇:超7万加元福利等你拿!亚马逊加拿大站新卖家福利全解析,官方手把手教你领用技巧

文章为作者独立观点,不代表AMZ520立场。如有侵权,请联系我们。