为啥硅谷要和华尔街“闹分手”?

36氪出海推荐

那个帮助抓住本拉登的、拥有从中情局到 FBI 等一众美国政府机构客户的硅谷神秘大数据公司 Palantir 终于要上市了。

日本财富管理公司 Akita Michinoku Capital 高管透露,Palantir 将于9月下旬上市,目标筹集9.61亿美元。

不过,这次Palantir传出上市的方式是—— Direct Listing Process ,即直接上市程序,也叫 DPO(Direct Public Offering,直接公开发行)。

无独有偶,Facebook 联合创始人达斯汀·莫斯科维茨(Dustin Moscovitz)2008年创立的办公协同软件独角兽 Asana 也在上月24日向美国证监会提交了S-1文件,表明自己将在纽约证券交易所 DPO 的计划。

巧合的是,Palantir 的创始人之一,硅谷著名投资人 Peter Thiel 是 Asana 最大支持者。而 Peter Thiel 极力支持的另一家激光雷达初创公司 Luminar,同样在24日宣布与一家公司合并,通过 SPAC 方式(Special Purpose Accquisition Company,即特殊目的收购公司)方式上市。

DPO 和 SPAC 到底是什么?为什么突然成为科技公司、乃至硅谷独角兽上市的新选择?不经华尔街投行承销,而选择其他退出方式,华尔街们会接受吗?

今天,硅兔君就来跟你缕一缕硅谷科技公司和华尔街投行“闹掰”的二三事。

像 Snap 的上市业务,是摩根斯坦利、美银美林与摩根大通承销的;Uber 选择摩根斯坦利为其主要承销商之外,还纳入美国银行、巴克莱、 花旗、德意志银行等6家作为承销商。

投行一旦承销某家公司的上市业务,通常需要做些什么呢?

按先后顺序来看,包括启动会议(Kick-off Meeting)、尽职调查、向 SEC 提交 S-1文件、产品预售、路演、为股票定价、分配(Allocation),再到上市敲钟,最后公开交易等多个环节,耗时长达一年之久。这也是为什么科技公司往往提前半年、一年乃至两年都会传出要上市的新闻。(协助处理上市业务的小伙伴难免走漏风声……)正因为上市前涉及的业务如此繁琐,不少硅谷独角兽,乃至超级科技巨头,都选择跟投行合作。一举两得,公司省事,投行赚钱。

没错,上市业务就是投行利润来源的大头。因为按照业界惯例,投行会向公司收取总募资额的2-8%作为上市费用。

举个例子你就懂了。

难怪 IPO 过程被称为“烘焙大赛(bakeoff)”,投(厨)行(师)们要使出十八般武艺,赢得公司芳心。

选择 DPO 的话,并不意味着上市前准备工作会减少,准备上市的公司依然需要相应的尽职调查、向 SEC 提交 S1文件,也需要向投资者进行路演,不过演示通常是在线的。

既然如此,为什么科技公司不选择跟投行合作呢?

一大成本原因:减少承销费。

其实,Palantir 和 Asana 并不是科技界 DPO 的首个尝鲜者。2018年4月3日,全球流媒体音乐播放平台 Spotify,就作为首家科技巨头,以 DPO 的方式在纽交所直接上市。2019年,硅谷办公协同软件巨头 Slack,也选择了 DPO。

(“我们节省了承销费,更大的成本是避免 IPO 抑价”)

IPO 抑价现象指的是首次公开发行定价明显低于上市初始的市场价格,这也是 IPO 环节被诟病最多的一环。

我们前面提到,投行作为承销商,为即将上市的股票进行定价、分配。这个环节主要做什么呢?就是承销商召集投资者,希望他们以定好的价格提前购买股票。

所以,Barry 在撰文中指出,公司股票发行首日的收盘价涨幅越高的话,IPO 的“成本”就越高。而从当日股票上涨中获利的,并不是公司本身,其实是在市场开盘前就已经购买股票的投资者。

从严格意义上来说,DPO 跟 IPO 的另一大不同之处也在于此:DPO 不像 IPO 那样公开募集新股,而是将内部持股人手中现有的股票转售到市场,由简单的“供需关系”决定。

也就是说,上市第一天,手中持股的股东、员工们只要愿意进入证券交易所进行交易,即可“转手”。自然少了由承销商对股票进行定价,乃至后面“锁定期”的过程。

(“我们有意以这样一种不需要募集额外资金的方式来发展我们公司”)

从 Spotify 到 Slack 身上,我们可以看出 DPO 的公司应具备的一些特征:首先,公司品牌足够响亮,营利模式简单易懂,散户都知道,这样才会愿意买该公司股票(嗯,涨疯的苹果、特斯拉……);其次,资本雄厚,无需立即筹集更多资金。因为 DPO 并不发行新股,而是对现有的股票注册后进行转售;再次,拥有庞大的股东基础,可以在上市第一天提供足够的流动性进行交易。

从 Spotify 上市第一天的结果来看,流动性略显不足,大约5.6%的股票进行了交易。开盘价165美元,收盘价149美元,市值大约减少10%,但这已被认为远超出公司对发行价预期(约132美元)。这也可以解释为什么从 Spotify 至今,传出 DPO 的都是像 Airbnb、Uber 这样的超级独角兽。

先不管华尔街们担不担心,不可否认的事实是:IPO 太慢,DPO 门槛太高。而且疫情以来,一个间接影响是:IPO 进程更加缓慢了。这时候第三条路出现了—— SPAC(Special Purpose Accquisition Company),即“特殊目的收购公司”。

“特殊目的收购公司”,乍一听名字可能不太熟悉,但是换一个说法就比较好懂了——“借壳上市”。国内,其实有不少知名企业就是通过借壳成功上市的,例如金融街集团、苏宁环球、中国华润总公司、乃至今年3月申请破产重组的北大方正等等。

简单说,SPAC 是那些希望上市的公司通过反向收购一家已经在资本市场上市的公司,从而成为上市公司。就美国来看,这些已上市的公司,一般用足够的现金,强大的管理团队作为包装,但缺乏实际业务,因此也有“空白支票”公司(Blank Check)说法。

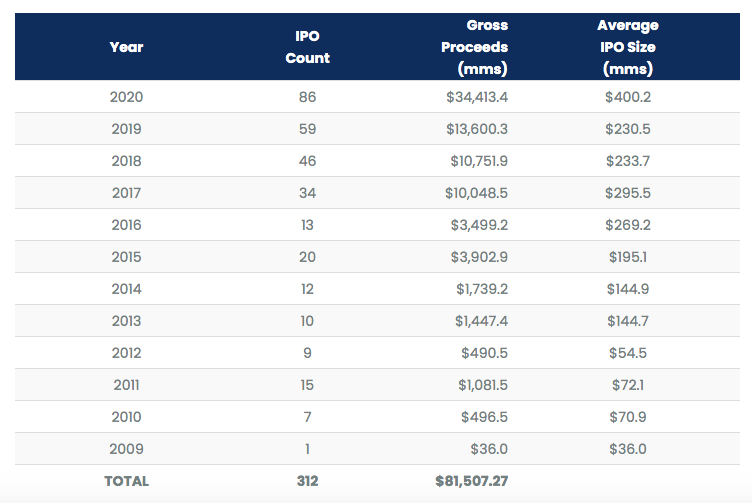

2020年上半年,SPAC 这个名词正在美国金融市场逐渐升温,乃至大火。看下面一组数据就知道了:研究机构 spacinsider 统计,截止至9月6日,已有86起通过 SPAC 完成上市,2019年全年不过59起。彭博商业周刊更是指出,按上市公司数量计算的话,2020年超过40%的 IPO 是通过 SPAC 方式,筹集资金316亿美元,为去年同期124亿美元总量的两倍还多。

硅谷不少知名风险投资人如今也成为 SPAC 的大力呼吁者。

像 Social Capital 创始人 Chamath Palihapitiya、Benchmark 管理合伙人 Bill Gurley等。Gurley 甚至在博客专门撰文指出,SPAC 这种上市方式将是硅谷科技公司通往上市的第三道门。

为什么?第一,耗时最短,最快仅需2个月即可完成,不像传统 IPO 耗时之长,也少了 DPO 过程中仍需要准备的路演、尽调等过程;第二,费用少;第三点非常重要的是:完全合法合规。“我完全期待知名企业通过第三道门(上市)。”

确实如此,科技公司已在尝试了。

文章开头提到的,Peter Thiel 大力支持的激光雷达初创公司 Luminar,8月24日与一家公司完成合并,通过 SPAC 交易上市,市场估值为34亿美元。Luminar 是因其远距离激光雷达(LiDAR)技术出名,并且将内嵌在沃尔沃汽车2022年上市的新车中。

为什么2020年上半年 SPAC 一下子突然火了?除了 Gurley 指出的原因之外,疫情引发的市场动荡也成为部分间接原因,因为疫情带来了波动性和不确定性。

此外,SPAC 还有一些潜在好处。按照 PitchBook 风投分析师 Cameron Stanfill 的分析,对创始人而言,SPAC 潜在好处还包括:“壳公司”本身管理团队可能会为希望上市的公司提供战略性帮助,创始人退出的份额可以协商,更为“客制化”。而且创始人还无需担心壳公司的管理团队会取代创始人对公司的控制权。

就在 Bill Gurley 等风投人士琢磨、大力探讨 SPAC 可能性的同时,SEC 对纽交所进行 DPO 的规定进一步松绑了。上个月26日,也就是在 Asana 提交 S1文件的两天后,SEC 批准了纽交所修改上市规则的申请:允许企业不经承销商,直接发行新股,可在纽交所上市交易。这个新版 DPO 跟前面提到的旧版 DPO 又有什么不同呢?最大的区别来了——是否可以发行新股。Spotify 上市时,严格意义上说并未发行新股,因此也并未进行筹资。而这次 SEC 的规则修改后,不仅股票转售不必经过承销商,连发行、出售新股也不需要经过承销商了。

当然,有一条严格要求:该公司必须证明其市值超过2.5亿美元。

Bill Gurley 本人对这一新规发推表示:动作确实很大,这是以一种更现代的方式帮助硅谷的公司、创始人、员工乃至投资人无需以40%的资本代价,进入公开市场。

从最传统的 IPO、旧版 DPO,乃至硅谷投资人正大力寻找的第三条路径 SPAC ,到现在 SEC 批准的新版 DPO,可以预见的是,硅谷与华尔街之间的关系在不断重塑,华尔街逐步面临着来自硅谷“去中心化”的挑战。

但不仅是对华尔街传统的挑战,对硅谷科技公司而言,上市退出的可能性和选择性确实增加了,但上市本就意味着要不断面临公开的审阅、检验,财报的压力,双方都准备好了吗?

编者按:本文选自微信公众号“硅兔赛跑”(ID:sv_race),作者:Xiao,上述内容不代表36氪出海立场,36氪出海经授权转载,如需转载请联系原作者。

抱团交流

一个集大神卖家与逗趣同行于一体的交流群,扫码添加客服微信(备注“进群”哦)。

目前100000+人已关注加入我们

上一篇:选品新趋势:车用置物架、自助洗车用品等汽车相关品类在韩国市场走俏

文章为作者独立观点,不代表AMZ520立场。如有侵权,请联系我们。