源流说:内容生产与分发的44条法则|周末读书

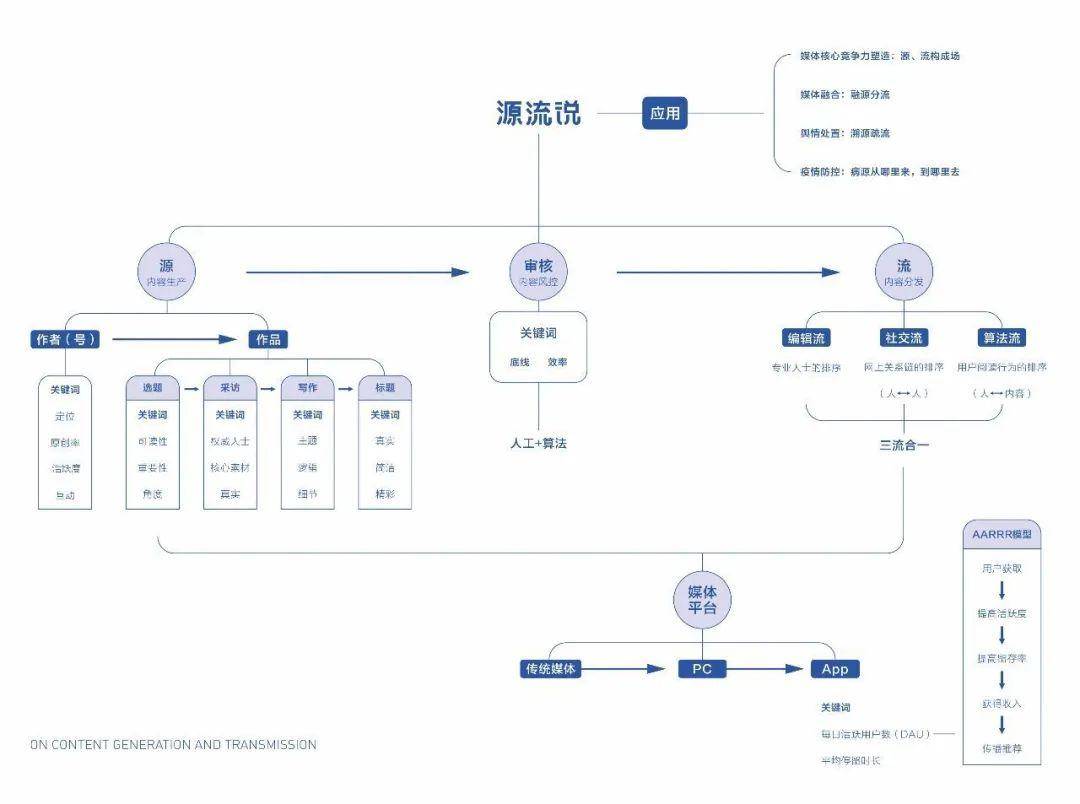

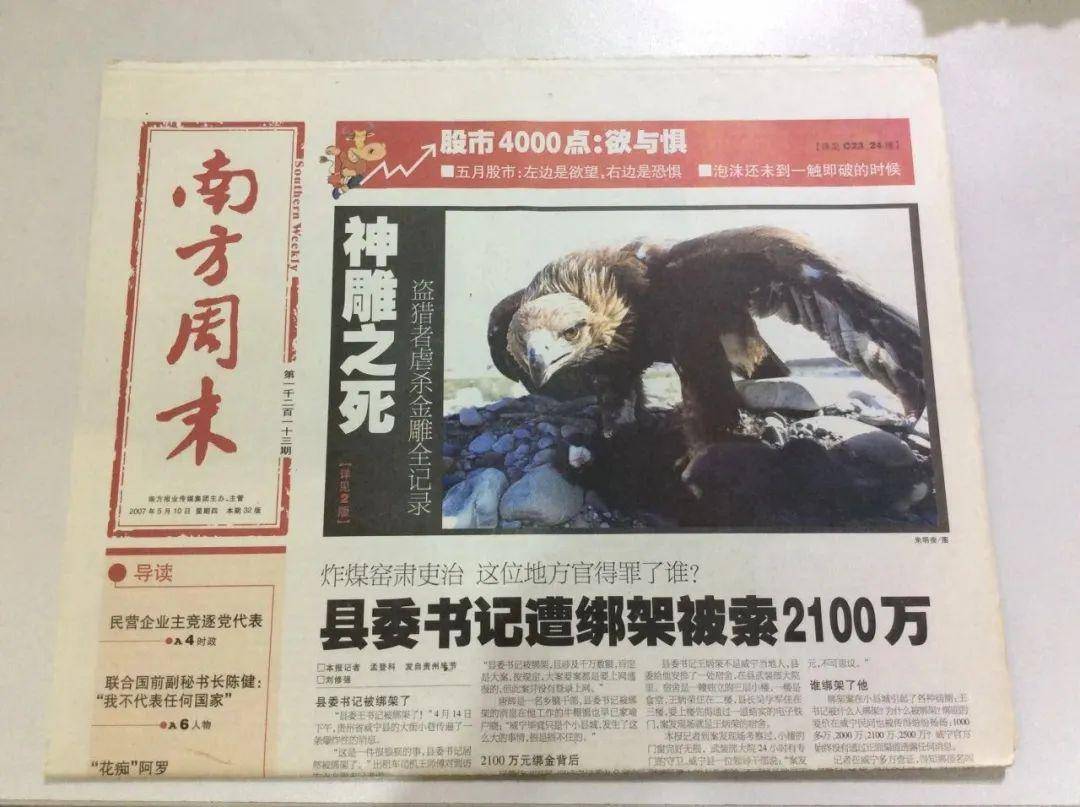

以下,即为《源流说》自序。 这样的日子过了14年,从《中国劳动报·职业导刊》到中央电视台、《南方周末》再到《中国新闻周刊》,我从150万字的采访作品以及大约500万字的编辑作品中总结出了8个字:选题、采访、写作(对视频而言是剪辑)、包装(主要指标题制作)。它们构成了基本内容源。一切传播,始于源头。 回溯这14年里最让我记忆深刻的作品,当属2002—2004年SARS流行期间的系列报道。从2002年冬天广东的第一个病例开始,到2004年夏天最后一例病人在安徽合肥出院,幽灵般的病毒一直是我追踪的对象。我和《南方周末》的同事们暗访了藏有大量果子狸的广东某野生动物地下交易市场,追查广东、北京、山西三大疫区的传播链条,进入北京地坛医院记录救治现场,全程跟踪病人遗体火化,并见证了关于口罩的真实与谎言。 图注:2007年夏,《南方周末》头版刊文《神雕之死》,破解了青海—广州地下野生动物交易市场黑幕。《源流说》在“采访说”小节中,解密其幕后新闻,并阐述了调查报道的技巧。 2003年4月,在山西兴县一个村庄采访农村防疫情况时,我差点从一百多米高的悬崖上跌落;同年11月,我和同事林楚方联名发表的作品《SARS爆发一周年回访:我们活着,坚持着》,描述了病人们因严重的后遗症——股骨头坏死——而导致的凄惨生活,至今读起来仍让人泪流满面。 而在两次疫情暴发之间的17年里,内容创作者的结构发生了巨变。自媒体悄然崛起,各种“号”铺天盖地,在某些方面的影响力甚至超越了机构媒体。但在这次疫情中,冲在一线的依然是那些优秀的传统媒体记者,这些媒体除了《人民日报》、新华社和中央电视台这“三大家”之外,还包括《财新周刊》《财经》《三联生活周刊》《人物》,以及我的老东家——《中国新闻周刊》和《南方周末》。当我看到《中国新闻周刊》社长夏春平戴着口罩、拎着行李匆匆登上前往武汉列车的照片时,一种久违的冲动涌上心头。对于真正的战士而言,无所谓年龄、无所谓职务、无所谓身处何方,只要听到战斗的号角,他们都会在第一时间归队奔赴前线,用血肉之躯保卫岁月静好。 图注:2020年2月,《第一财经》封面。献给在抗击新冠疫情中牺牲的烈士,以及每一位为抗疫作出贡献的人。 所以,在“选题、采访、写作、包装”的背后,是内容源的另外8个字:真相、勇气、责任、信仰。无论是机构媒体还是自媒体,无论是传统媒体还是新媒体,包括国家花大力气打造的“融媒体”,都是概念和形式,只有讲真话、负责任的媒体才是好媒体。失去了这些内涵,再高明的技术流派,再完美的理论体系,也是无本之木,无舵之船。 在类似《南方周末》这样的传统媒体里,记者负责内容生产,责任编辑负责版面处理。哪篇稿子能上、哪篇稿子会被“枪毙”,谁是头条、谁是二条,取决于编辑和总编辑的选择。我2012年进入搜狐网出任新闻中心总监时,PC端的编辑也掌握着对稿件生杀予夺的权力。 在记者手里、没能上版或上页面的内容,是源;当编辑同意发布,内容与阅读者见面后,是流。这与瘟疫传播的道理相同——病毒是源,而当它通过中间宿主传播到人身上并形成“人传人”时,就变成了流。 流的核心是排序逻辑,也就是谁是头条、谁是二条。由编辑决定头条、二条的信息流, 我们称之为“编辑流”。今天,在财新、澎湃等新闻客户端上,编辑排序仍是主要的方式。 2012年,是移动互联网崛起元年。随着智能手机的普及、3G到4G的跨越,两个划时代的产品诞生了——一个是微信的“朋友圈”功能上线,它代表着社交信息流,在这里看到的是被关注者的动态;另一个是今日头条,它代表着智能传播,也就是算法流,“你关心的,才是头条”就是其背后的推荐逻辑。 从此,编辑流、社交流、算法流三足鼎立,信息的传播在加速、分发的效率在提升,大量的信息需求又倒逼着生产者创作出更加丰富的内容,内容小溪流变成了大江东去。 在源、流的“提速”中,我的转型也开始了——从专注内容生产,到生产、分发兼顾。特别是在2013年10月担任总编辑之后,视野和格局已经远超之前。在6年的总编辑时间里,我完成了搜狐网“分源、分流”的媒体融合变革;搭建了一点资讯自媒体平台,打通了源与流之间的交汇点;并和工程师一起,建立了“算法+编辑”“智能+人工”的“二流合一”的分发模式。 在这个过程中,我更深刻地认识到了用户的重要性、数据的重要性。 在传统媒体那里,只有读者、观众、听众的概念;到了互联网,它们被统一称为“用户”。这并不是简单的称谓变化,而是理念的变化。我们不知道读者、观众、听众是谁, 因为无法追踪他们,但用户可以。进入后台,调取用户日志,他们看了什么、评论了什么、转发了什么,他们的兴趣和爱好,一目了然。这些用户的行为会以数据的方式表现出来—— 比如某个用户今年阅读了5篇关于疫情的文章,针对每篇文章发表了1条评论等。 正因为掌握了这些数据,所以可以根据用户的需求,对源与流进行运营——这就是用户思维。从编辑思维到用户思维,是传统媒体人转型的根本。马云曾经说过,“大数据是新时代的生产资料”,而在这样的特殊环境里,简直是“救命资料”。 把宏观和微观结合起来,把数据和事件结合起来,把理性和感性结合起来,这也许就是一个拥有互联网和算法背景的职业媒体人的优势所在,也是《源流说》一书的看点。 《源流说》的字数在逐渐增加,理论体系也变得逐步丰满起来。 第一章是概论:包括内容生产与分发的44条基本法则,以及一篇解释内容生态的长文。 第二章讲源:前台是作品;后台是作者。作品又可拆分为选题、采访、写作、包装;而作者就是“号”。 第三章讲流:按照出现的时间,分别是编辑流、社交流、算法流,最后谈到了“三流合一”的问题。 第四章讲审核:它位于源、流之间,相当于污水处理场,是把握内容导向和安全的手段。 第五章讲App:源与流在App上完成转化,内容创作者和阅读者在App上进行沟通,它是媒体的一种表现形式,如何运营App是本章重点。 第六章讲源流说的应用:包括媒体核心竞争力的塑造、媒体融合操作要点、舆情的引导与处置,以及疫情中的数据分析、处置建议。 图注:2016年11月,深圳大梅沙,吴晨光在中国改革论坛上演讲。其间第一次提出信息生产和分发的概念,是为“源流说”雏形。 我很庆幸自己在22年的媒体生涯里留下些东西,包括此前的积累和思考。比如,对诗词的背诵与理解成就了书中《写作说:句秀、骨秀、神秀》这篇文章。我还翻阅了大量业务笔记——2002年到《南方周末》以后,就开始以邮件形式保存了资料;2012年到搜狐后,坚持每天写工作日志,一年半从不间断;而在一点资讯,则留下了大量的周报以及重要工作完成后的总结。其中的一部分,已形成文章发布在“一点晨光”公众号上,另一些则在这次的书籍整理中首次披露。粗粗算来,这些年写下的总结类文字应该在150万字左右,不少于我的原创报道。 不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。 在整理这些笔记时,并不如烟的往事也扑面而来:五道口那条尘土飞扬的小路和每周必住三晚的七天酒店;在搜狐媒体融合变革中领悟了“用户”含义时的仰天大笑;深圳大梅沙海边萌生“源与流”想法时的悲喜交加;一点资讯获得《互联网新闻信息服务许可证》时的泪流满面;以及辞去一点资讯总编辑时为同事们讲的“最后一课”……两个十年磨剑、三个“七年之痒”,最终成就“源流说”。 从业22年,从一个连导语都不知为何物的工科毕业生成长为总编辑,从《超越门户》《自媒体之道》再到《源流说》,我们的努力是为什么?《源流说》中所列举的技术手段,研究它们的意义又是什么? 在那个终生难忘的深夜,我增补了“内容生产与分发的44条法则”的第四十四条:从源到流,再到“源流说”,为什么要建立这样的理论体系?内容生产、内容分发、内容风控、App运营技巧、媒体融合、舆情处置……这些技巧的价值又是什么?真实、真情、真理,才是传播的终极目标。我辈须铭记:有时候,一句真话的分量比整个世界还重。 在本书写作的过程中,随着框架的不断成熟,越来越多的人被邀请加入。按照章节顺序, 一一致谢。 马昌博:《南方周末》前资深记者、编辑。现为中国第一知识短视频——“视知TV”创始人、CEO,《“两会”报道方法论》一文的作者。 傅剑锋:曾供职于《南方都市报》,曾任《南方周末》新闻中心资深记者、资深编辑,《侦破“神雕之死”》一文的作者。 兽爷(张育群):微信公众号“兽楼处”创始人。出自这个公众号的《疫苗之王》震动了中国。《新闻专业主义歇了吗》一文的作者。 李彬:搜狐网副总编辑。拥有近20年的门户网站从业经验,《编辑流:首页头条是如何确认的》一文的作者。 陈丽娜:新浪微博执行总编辑。她参与了新浪微博的创办工作,并供职于这家目前中国最大的社交媒体平台10多年,她是《社交流:人传人是怎么造成的》一文的作者。 半佛仙人:知名自媒体人、内容风险控制高手,《系统拯救小红书》一文的作者。 岳建雄、干雄:前者现任爱奇艺副总裁,曾经与我在搜狐、凤凰网两度共事;后者也是我在搜狐的同事。两人合作完成了《“大河奔流”的秘密:解析用户增长模型》。 图注:《源流说》部分作者合影。其中第一排右三为本书策划编辑、人大社人文分社副社长翟江虹。 这几位合作伙伴中也有人问我:为什么要写这本书? 我回答:一是多年的积累最终要有结果;另外,也是对这样一个特殊的时段的记录——这是我辈能尽到的一点点责任。 在某一个节点,一位小人物可能因为一个偶然的机会站出来,完成了一件让所有人都无法忘记的事情。这样的人是不是英雄、是不是可以被树碑立传已经不再重要,他们真正的价值,是告诉我们每个人都可能有意无意地去写下类似使命、责任的字样。而这些人性中最宝贵的精神,终将汇成一股洪流,滚滚向东。 最后,感谢来自各个行业领军人物对《源流说》的评价: 政府新闻发言人的传播实践,是将重大方针政策、重要事实以及观点态度,通过媒介更广泛地公之于众,沟通受众,引导舆论。“源流说”将其归纳为对“源”的把控、对“流”的运用,这对我们的实际工作有很强的学理启示和借鉴意义。更可贵的一点是,这个理论体系被作者引申为“需求侧和供给侧的关系”,更体现了“含不尽之意于言外”的学术张力以及作者“居高声自远”的宏大格局。 ——马晓光 国台办新闻局局长、新闻发言人 能以极简的语言概括宏大的互联网传播逻辑,实属凤毛麟角。而这正是“源流说”的可贵之处。它生于实践,长于思考,由术及理,又非简单的坐而论道。特别是书中对媒体融合变革的思考,包括“中央厨房生产,不同餐厅分发”的融合模式,“融合的目标是更高质量的生产、更高效率的分发内容”“融合的难点不是技术而是人”等观点,为这项重大变革提供了精确指南。 ——陆先高 光明日报社副总编辑、光明网董事长 一直以来,很多人都认为传媒无学说,这也造成了新闻理论界和市场之间的巨大沟壑。学界与业界泾渭分明,这其实并不利于行业的发展,更不利于人才的培养。晨光是少有的能将实践经验和理论思考结合的专家,并已形成了自成一体的理论体系,“源流说”就是这种能力的成果。晨光也具有极强的市场敏锐度和政策敏锐度。我相信,无论对学界还是业界,这本书都将是重要的学习指南。 ——赵何娟 钛媒体集团创始人、CEO 晨光的从业经历是我们这个时代媒体变革的缩影,是一个媒体人永不言弃、永立潮头的生动实践。《源流说》呈现的是关于传播规律的实践探索和理论思考,从报刊、广播、电视到门户网站,从搜索引擎、社交软件到智能算法,从文字、图片、音视频到网络短视频平台,只要有信息的传播,就能在《源流说》里找到其传播的规律。所以,我建议当下或将来有意从事传播工作的读者,都来读一读《源流说》,这样你会对这一轮由信息技术推动的媒体变革有更加深刻和准确的认识。 ——农涛 长期供职于新闻出版系统 很难想象,在一部由宏阔理论体系和大量经典实例构筑起来的传媒学著作中,我竟然感受到了扑面而来的浪漫诗意。比如“问渠哪得清如许,为有源头活水来”“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”。在注重实操的同时保留对语言雄心和艺术境界的追求,使《源流说》卓尔不凡。 ——彭敏 CCTV《中国诗词大会》第五季总冠军 企业品牌工作中,舆情管理是至关重要的部分。狭义的舆情管理通常被认为是“救火队”,哪里有危机就去哪里灭火,控制传播,降低影响。但更高级的舆情管理应该是“治未病”,精准识别风险,通过倒逼实体业务管理水平提升以降低发生风险的概率,这和晨光的“控源说”如出一辙。晨光亲历了媒体发展转型的关键时期,而这也正是互联网舆情发展变化的关键阶段。所以,我强烈推荐本书给在当下复杂维度传播生态中,注重品牌形象维护的企业管理者。 ——郑岚 碧桂园集团品牌管理部总经理 从晨光2012年进入搜狐至今,已经8年有余。作为曾经的领导,我一路见证了他的成长。可能很多人看到的是一位总编辑的风光,以及《超越门户》《自媒体之道》为他带来的影响力,但我所知道的,更多的是他前行路上的困难、挫折、泪水、挑战。欣慰的是,他不仅超越了门户,更超越了自己,在2020——这个举世艰难的年份里,构建了属于自己的理论体系。在这部《源流说》中,可以读懂信息传播的逻辑,更能看到一种向上的力量——特别是“不积小流,无以成江海”的执着精神。 ——王昕 春播创始人,搜狐前总裁 编者按: 来源:源流说; 作者:吴晨光,一点资讯高级顾问,人民在线高级顾问,CTR媒体融合研究院专家; 内容有删节。

抱团交流

一个集大神卖家与逗趣同行于一体的交流群,扫码添加客服微信(备注“进群”哦)。

目前100000+人已关注加入我们

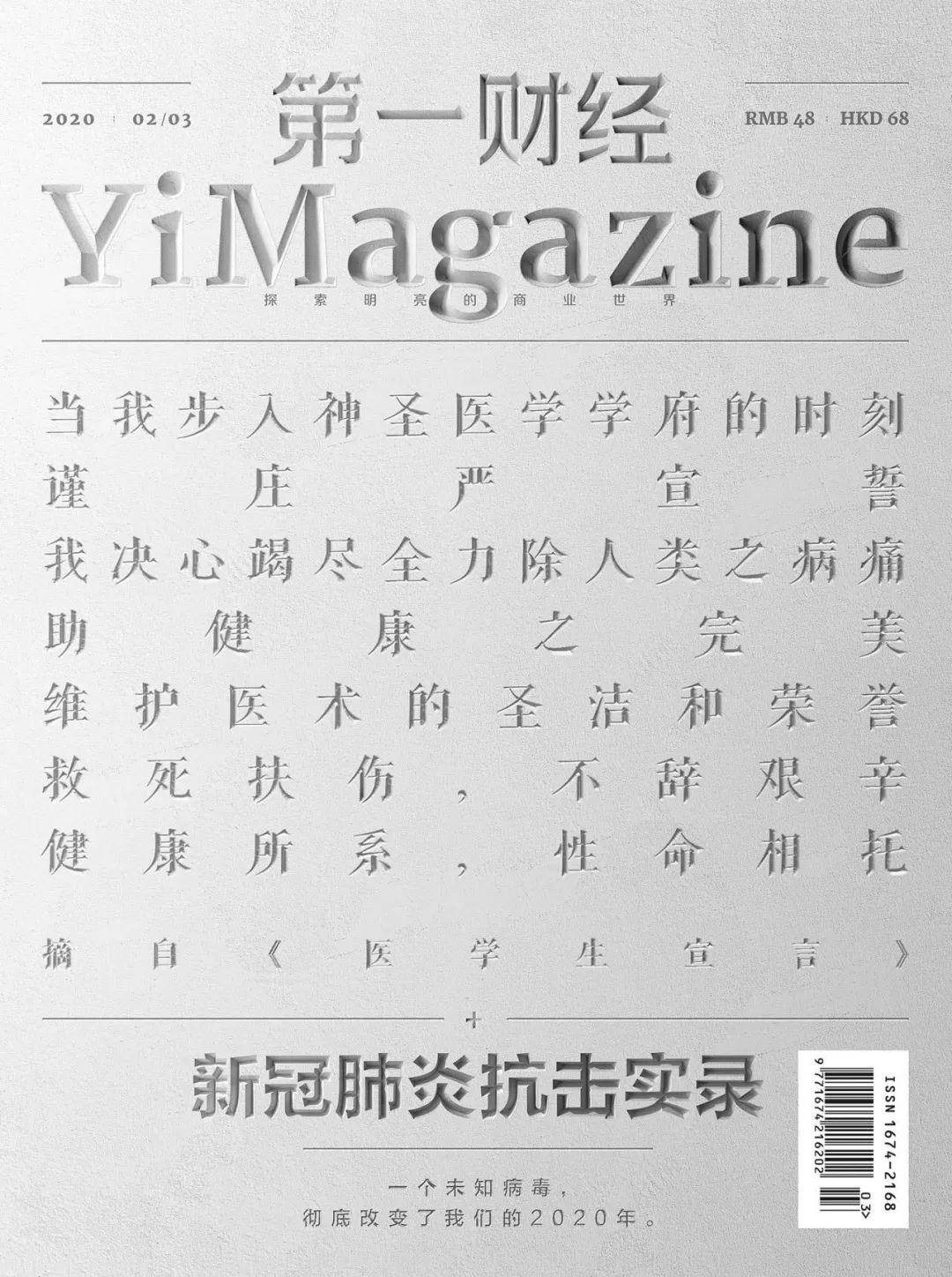

文章为作者独立观点,不代表AMZ520立场。如有侵权,请联系我们。